バッテリーの交換をする際に、容量アップを検討されている方もいるのではないでしょうか?

私は自動車関連企業の開発者として電装系開発に携わってきましたので、その経験からバッテリーの容量アップについてすべきか否かをお伝えします。

結論としては基本的に容量アップはコスパの面からおすすめしません。

下記にて詳細にお伝えします。

バッテリー容量アップとは

バッテリーの容量アップとは、純正のバッテリーよりも大きい容量のバッテリーを選ぶことを言います。

型式を交えて具体的に説明します。

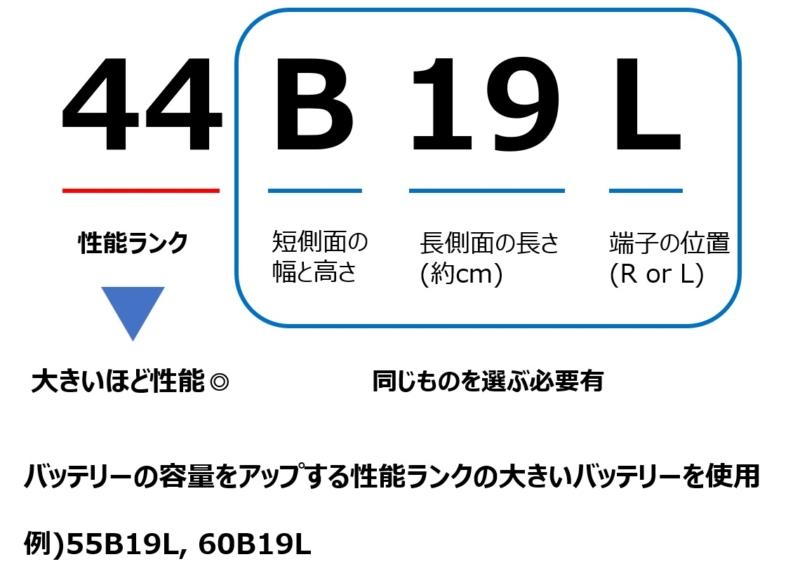

バッテリーの型式には、44B19Lなどがありますが、それぞれの英数字が示す意味は下記の通りです。

バッテリーの容量アップとは、性能ランクだけ高い数字のものを選び、その他の型式は同じものにすること

バッテリー容量アップのメリット・デメリット

メリット

メリットは下記の2点です。

- バッテリーが上がりにくくなる

- バッテリーの交換頻度が下がる

バッテリーが上がりにくくなる

バッテリーが上がる状況としては、例えば長期間走行しない場合(長期間充電されない場合)などが想定されますが、バッテリーの容量アップをすることにより長持ちさせることができます。

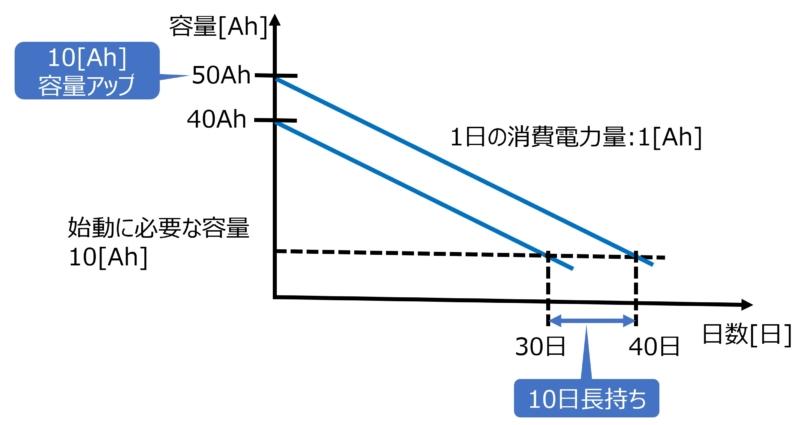

例えば下記のように40Ahから50Ahへ容量アップをした状況で説明します。

40Ahの場合30日で始動に必要な容量を下回るため、30日までバッテリーが持ちます。

50Ahの場合40日で始動に必要な容量を下回るため、40日までバッテリーが持ちます。

※1日の消費電力量を1Ahと仮定。

バッテリーの交換頻度が下がる

バッテリーが上がりにくくなるため、ユーザーとしてはより長い期間バッテリー使用が期待できます。

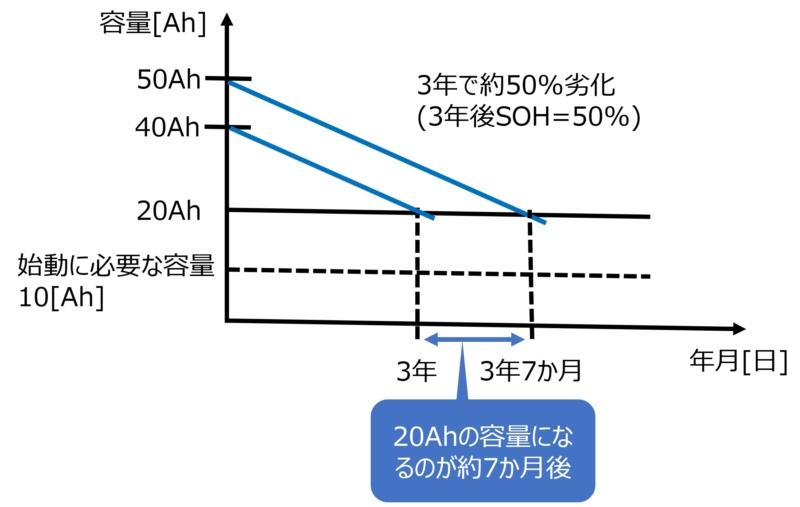

例えば、3年経過後、劣化によりバッテリー容量が50%になる場合を例に考えます。(SOH=50%)

40Ahのバッテリーを使用する場合、約3年後20Ahの容量となります。

50Ahのバッテリーを使用する場合、約3年7か月後20Ahの容量となります。(3年後は25Ah)

SOHについて正確に知りたい方は下記記事を参照願います。

デメリット

デメリットは下記の2点です。

- 費用対効果が低い

- バッテリーの劣化が早くなる可能性がある(充電制御車の場合)

費用対効果が低い

容量アップすると当然費用が上がりますが、上がった分の費用の効果が出るとは言い難いです。

それよりも、純正と同じ容量のバッテリーを購入し、定期的に交換する方がコストパフォーマンスに優れる場合が多いです。

先ほどの説明の通り容量上げた方が長持ちするなら、費用対効果も悪く無いのでは?

と思われる方もいると思います。

この意見も一定の妥当性がありますが、前提条件があります。

それは「バッテリーを上がるまで使い倒す」ことです。

しかし、これは実際には難しいです。

なぜなら、多くのユーザーはディーラーに交換を勧められて交換したり、チェッカーで一定のバッテリー劣化が確認できたタイミングで交換を行うためです。

これは少し余裕を持った交換タイミングであり、バッテリー上がりを起こすような、性能ぎりぎりまで使う方は稀です。

そのため、容量の大きいバッテリー購入しても、価格に見合った期間使用しない方が大勢を占める形となり、実際はメリットを享受できるユーザーは少ないです。

(バッテリーをギリギリまで使う行為は、バッテリーのリスクにおびえながら車を使用することになるため、快適性を著しく損ないます)

バッテリーの劣化が早くなる可能性がある(充電制御車の場合)

充電制御車の場合、車がバッテリーの劣化が進みにくくなるように制御をしていますが、あくまで純正バッテリーに最適化された制御となっているため、容量が異なるバッテリーを取り付けられると、本来の制御から乖離が生じます。

そのため、容量の大きいバッテリーを取り付けると、バッテリーの劣化が進めやすくなる可能性が高くなります。

バッテリーの制御については、下記記事で詳細に説明していますので、興味ある方は参照願います。

そもそも容量をアップする必要性が無い

そもそもメーカーは、電装品の消費電力や使われ方を考慮して、一定の寿命を担保し、多くのユーザーが快適に使用できるように設計をしています。

バッテリー容量を大きくしても、ほとんどのユーザーが目に見えるメリットを享受できないのが実状です。

バッテリー容量アップをおすすめできる場合

冒頭に記載した通り、基本的にバッテリーの容量アップはおすすめしません。

しかし、下記に当てはまる場合は個人的にはおススメです。

1. 充電制御車でない

2. 電装品を追加取り付けしている

3. 車に乗る機会が少ない(週末にしか乗らない等)

充電制御車でない

充電制御車の場合、純正バッテリーの特性に合わせて、寿命が長持ちするようにSOCを制御をしています。

その純正バッテリーと容量が異なるバッテリーをつけてしまうと、適切なSOCで制御がされなくなる恐れがあるため、バッテリー寿命が短くなるような制御となる可能性があります。

充電制御車でない場合、SOCを制御するようなことはしておらず、どんな容量のバッテリーを使用しても、常に100%充電するように動作しますので、制御を気にする必要が無くなります。

電装品を追加取り付けしている

自動車のバッテリーサイズは様々な要因によって決められていますが、メーカーのバッテリーサイズ決定要因の一つは電装品の消費電力です。

消費電力が大きくなれば、それに合わせてバッテリーの容量も大きくするように設計します。

メーカーは車に元々ついている電装品の消費電力は考慮していますが、当然ユーザーが後から追加で取り付けをした電装品消費電力は考慮できていません。

そのため、ユーザーがIG OFF中(車に乗っていない時)に電力を多く消費する電装品を取り付けした場合、バッテリー上がりリスクが高まりますので、追加取り付けした電装品に合わせて、バッテリー容量を上げることは妥当な対応です。

車に乗る機会が少ない(週末にしか乗らない等)

バッテリーにとって壽命が短くなる要因は、SOCが低い状態で長期間放置されることです。

週末しか利用しないユーザーの場合、バッテリーへ充電する時間が短く、放電される期間が長いため、バッテリー上がりのリスクが相対的に高くなります。

例えば、1日1[Ah]電力量を消費すると仮定すると、

10[Ah]容量が高いバッテリーを選べば、通常のバッテリーよりも10日ほど長く放置しても大丈夫

となります。

よくある質問:オルタネーターに負担がかからないの?

結論から言うと、オルタネーターに負担はかかりません。

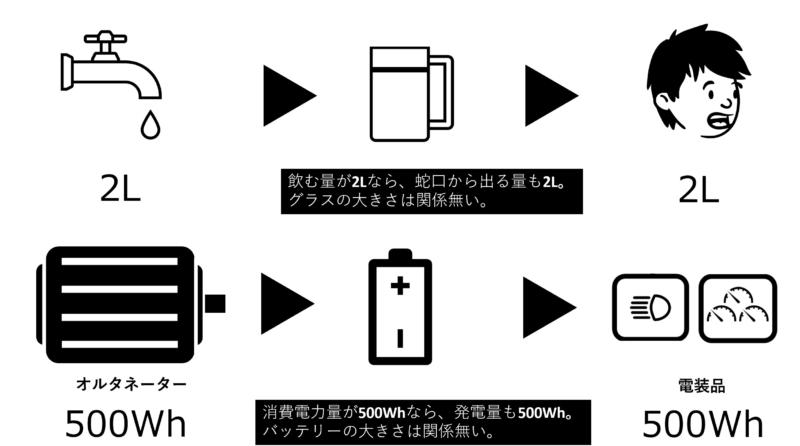

これは「人が蛇口からグラスに水を入れて飲む様子」に例えると分かりやすいです。

蛇口から水が出る → オルタネーターが発電をする

グラスが水を貯める → バッテリーが充電する

人が水を飲む → 電装品が電力を消費する

水[リットル]=電力量[Wh]

上図の通り、グラスの大きさが変わっても結局人が飲む水の量が変わらなければ、蛇口から出す水の量も同じです。

それと同じで、電装品の消費電力量は変わらないため、オルタネーターの発電量も同じとなります。

よって、バッテリーサイズを変えても、オルタネーターに負担がかかることもありません。

まとめ

バッテリー容量アップのメリット・デメリットについて解説しました。

下記がまとめです。

・基本的に容量アップ不要!純正と同じ容量を使用するのがおススメ!コスパ◎

・古い車で充電制御車で無く、電装品を追加でつけていたり、あまり乗らない方は容量アップするのも有り!

PanasonicやGS Yuasa等の実績ある国内メーカーであれば、どれも十分な耐久性を有していると思いますので、自身の車に合った型式のものを選択いただければ幸いです。

コメント