車から断続的に大きな音やハザードが点滅している様子を見たことは無いでしょうか?

これは車両の盗難防止機能(セキュリティ機能、Anti theft、アンチセフト等の呼び方有り)によるものです。

本記事を読むと、盗難防止機能のシステム、動作概要、法規情報、車両の基本操作が分かります。

盗難防止装置の目的

盗難防止装置は文字通り車両が盗まれることを防ぐ装置です。

施錠した車を無理に盗もうとロックやドアが開けると、警報をするシステムとなっています。

ショッピングセンター等で、警報が鳴っているのをたまに耳にしますが、それが盗難防止装置の警報サイレンです。

(実際に泥棒に対して警報しているというよりは、誤操作による警報しか耳にしたことがありませんが・・・。)

システム・動作概要

システム構成

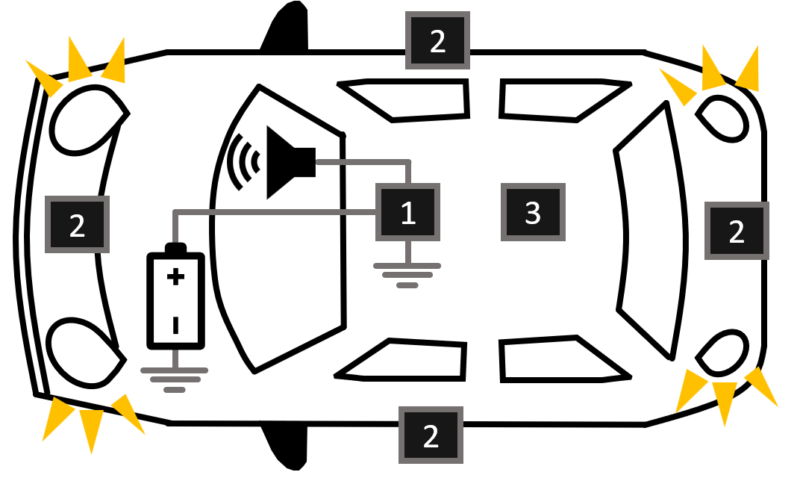

盗難防止装置のシステム構成は下記の通りです。

大きく下記の部品によって構成されています。

- 警報システムコントロールユニット(車体電装制御ユニット)

- ボンネット、ドア、トランクの検知センサー

- 車内監視機能装置(ルーフモジュール)

基本的な動作の流れ

ドアを施錠すると、盗難防止機能が働く状態へと移行します。

メーカーにもよりますが、盗難防止機能が働いている状態となると、メーターのインジケーターが赤く点滅します。

泥棒が強引に盗もうと、ドアや、ボンネットなどを開けようとすると、センサーが検知。

情報を警報システムコントロールユニットへ通知します。

例えば、ドアの開閉は下記のスイッチで検知しています。

最近はドアの開閉をドアストライカー内蔵で見ている車種も多いです。

ドアロックの動きも検知しており、誤操作で警報サイレンを鳴らしてしまうケースは、誤って下記を操作する場合が多いと思います。

警報システムコントロールユニットが警報サイレンを鳴らします。

警報信号

警報システムが警報のサイレンや、ハザードの動作概要は以下の通りです。

- 間欠的な音の信号

25秒-30秒間隔、1800Hz-3550Hz

最小105dB(A)、最大118dB(A)の音量(2mの距離)

例:セキュリティホーンの吹鳴

- 視覚的な点滅信号(最大5分間)

例:ハザードランプ

法規関連情報

盗難防止における法規関連のポイントは以下の2点です。

- ECE R18、R116

- サッチャム(Thatcham)

ECE R18, 118

ECE R18, R116という盗難防止について定めた欧州規則であり、上述した警報サイレンの動作等が規定されています。

欧州で販売される車は上記の法規を満足させるように作られています。

サッチャム(Thatcham)盗難防止性能評価

各メーカーの上位車種は、サッチャム(Thatcham)という盗難防止性能評価を満足させる仕様でクルマを作っています。

これは英国保険協会が設立したサッチャムリサーチ(Thatcham Research)という団体が制定した評価で、車両の保険料に影響する評価となっています。

保険料はユーザーのランニングコストに直結しますので、購買基準に大きく影響します。各メーカーはサッチャム準拠を意識した仕様を設定します。

実際の車両操作

治安のよい日本では基本的に使用されない機能だけ、うっかり誤操作によりセキュリティを動作させてしまうことがあると思います。

そのような方のために、以下の2点をお伝えしたいと思います。

警報の止め方

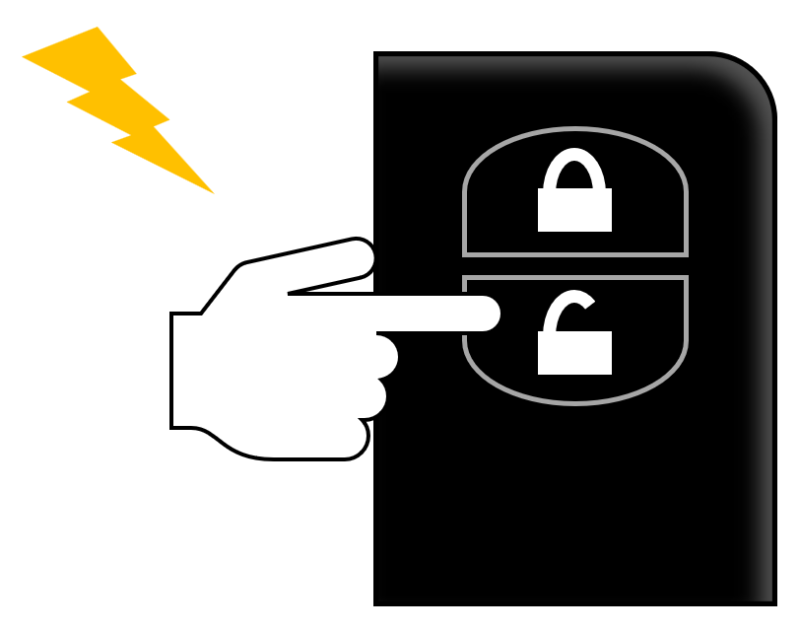

キーレス機能で「開錠」のボタンを押すと、警報を止めることができます。

うっかり鳴らしてしまったら、慌てず開錠ボタンを押すようにしましょう。

設定で盗難防止機能自体を動作させない

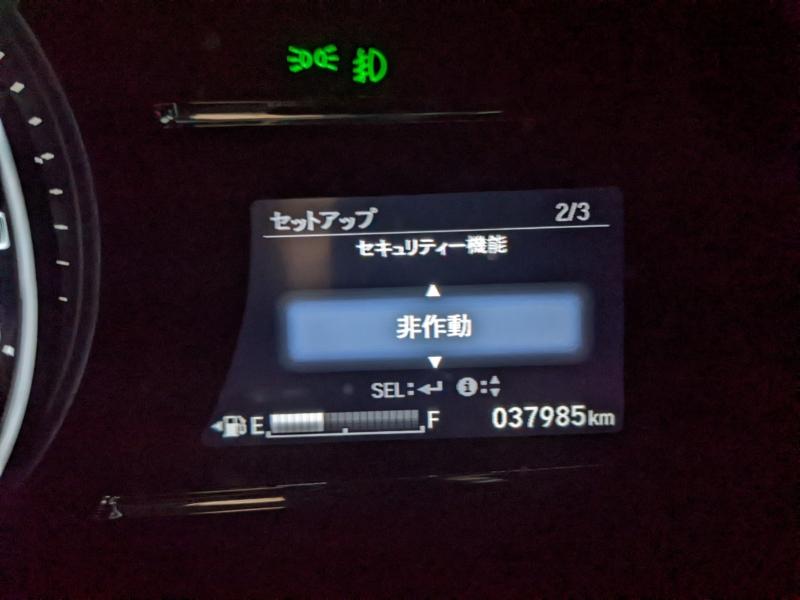

メーカーにもよりますが、メーターやナビの設定画面からセキュリティ機能をOFFすることができます。

つい警報を鳴らしてしまう方で、特に盗まれる恐れも無い方は、設定で盗難防止機能(セキュリティ機能)を非作動にしておくのも一案です。

例えばHONDA VEZEL(2016)では以下のように、メーターで設定することが可能です。

TOYOTAはユーザーがディーラーでのみ設定できる車種が多いです。

このあたりはメーカーによって考え方の違いが分かれることが多く、面白いところです。

まとめ

盗難防止機能(セキュリティ機能)のシステム構成、基本動作、法規、操作について説明を致しました。

基本的にユーザーが使うことが無い機能ですが、愛車を守る大事な機能ですので、「縁の下の力持ち」として、覚えていただけますと幸いです。

コメント