本記事は車載リレーを理解する上での基本知識をまとめました。

本記事を読むと以下が分かります。

車載リレーの概要

リレーは昔から利用されている電装品を駆動するために用いられる部品です。

例えばリレーはライト、ワイパー、クラクション、エアコンのブロアモーターなどを駆動するのに用いられています。

ひと昔前のクルマですと、ワイパーが動く度に「カチッ」「カチッ」といった音が聞こえた経験がある方もいるのではないでしょうか?

この音がリレーが駆動した時の音です。

最近のクルマではリレーが半導体に置き換わったり、音が小さい静音リレーを使っている場合が多いため、ほとんど音は聞こえなくなっていますが、意識をすると多くの車両でリレー音が聞くことができます。

上述したリレーの半導体化により、リレーの数は少なくなっていますが、まだ多くのリレーが搭載されています。

リレーの基本動作

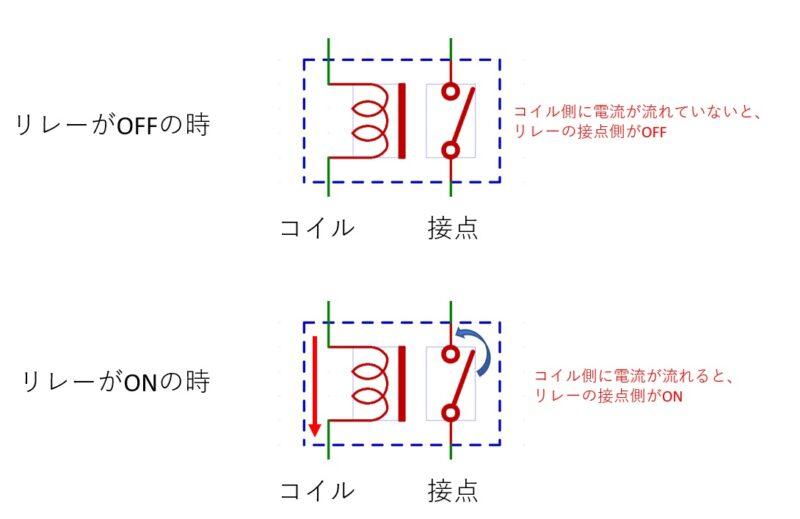

リレーは下図の左側のコイルと呼ばれる1次側と、下図右側の接点と呼ばれる2次側に分けることができます。

動作はシンプルで下記の通りです。

「コイルに電流が流れていると、接点がON」

「コイルに電流が流れていなければ、接点がOFF」

動作上覚えることは以上です。

リレーの基本回路

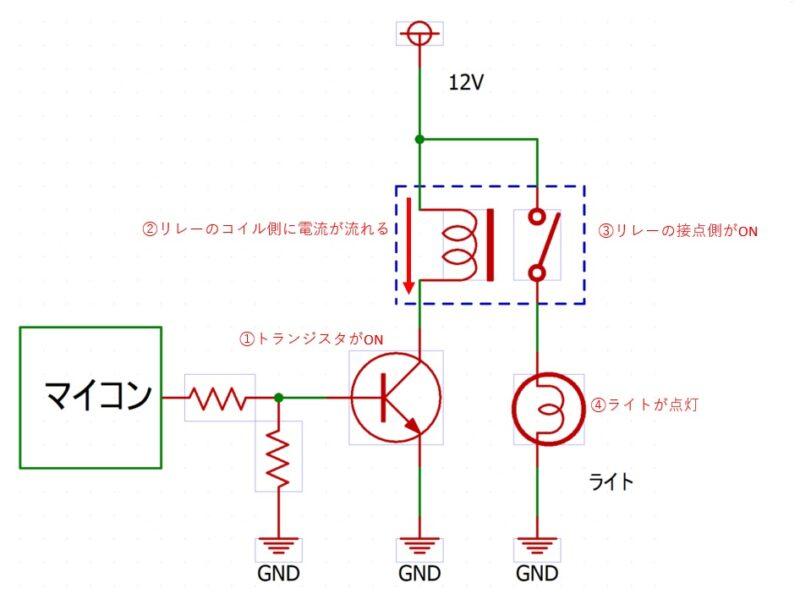

リレーによるライトを駆動する例を回路図を用いてご説明します。

順を追ってご説明します。

①トランジスタがON

マイコンがトランジスタをONします。

②リレーのコイル側に電流が流れる

トランジスタがONされることにより、リレーコイルに電流が流れます。

③リレーの接点側がON

コイル側に電流が流れたことにより、接点がONされます。

④ライトが点灯

リレー接点がONされたことにより、ライトが点灯します。

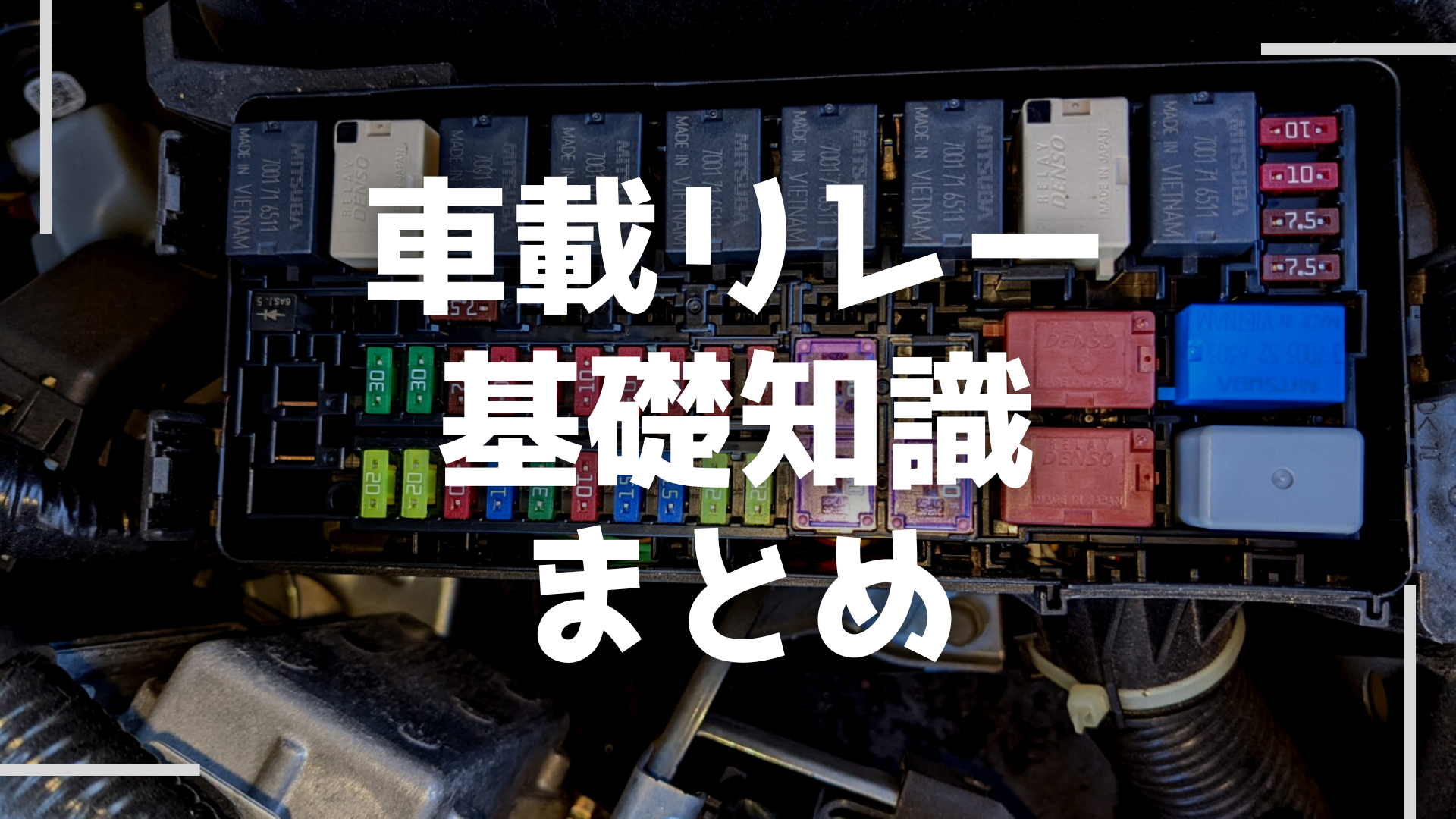

車両への搭載例:リレーボックス

リレーはリレーボックスに収められていることが多いです。

リレーボックスとは文字通りリレーを収めたボックスのことを刺し、エンジンルームに搭載されているのが一般的です。

HONDA VEZELの場合、エンジンルームの助手席よりの位置にあります。

カバーを開けると以下のようにリレーとヒューズが刺さっています。

黄色で囲った四角い部品がリレーです。

リレーボックスとヒューズボックスの違い

稀にリレーボックスとヒューズボックスを混同される方がいますので、ご説明します。

ヒューズボックスは文字通りヒューズを収めたボックスのことで、車両の12V系の電源を分配する役割を担っています。異常な大電流が流れたときにヒューズが切れて、大電流が遮断し、ユニットが壊れることを防ぎます。

クルマが好きな方で、自分で新しく電装品を付ける場合は、ヒューズボックスから電源をとるのが一般的です。

私の乗っているクルマでは運転席の足元にヒューズボックスが搭載されています。

(ハーネスで見づらいです)

リレーボックスは先ほど説明しました通り、負荷を駆動するためのリレーを収めたボックスです。

(リレーボックスも写真の通り、一部ヒューズがあるため、それを指してヒューズボックスと呼ばれる方もいる点についても申し添えておきます)

まとめ

リレーボックスの基本動作、基本回路、実際の搭載例をご説明しました。

上述した通り、リレーは半導体化が進んでおり、数としては減っていますが、半導体化するよりも安いため、まだまだ多くの車両に搭載されています。

スイッチを操作した時に、「カチッ」という音が聞こえたら、本記事の内容を思い出していただけると幸いです。

コメント

コメント一覧 (2件)

Hey! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you may have here on this post. I will be coming back to your blog for extra soon.

Thanks for your comment.